症例1

症例2

皆さんが考えておられる肩が痛くて動かない「五十肩」は、現在では肩関節周囲炎と呼ばれる疾患に近いと考えられます。中高年の方ではっきりとしたけがなどの原因を思い出せないが、肩が動かなくなり、痛みをおこす病気です。一般住民の2-5%がかかると言われています。40歳代から50歳代の方によくおこりますが、それ以外の方にもおこります。近年、動きがとても悪い方は凍結肩と呼ばれています。糖尿病などの方は凍結肩にかかりやすく治りにくいと言われています。肩関節鏡で観察すると、滑膜は柔軟性を失って新しく血管ができた炎症性滑膜が関節内全体で観察され、関節を包んでいる関節包は肩関節全体で厚くなっています。

五十肩と似たような症状を引き起こす病気に「腱板断裂」や「石灰沈着性腱炎」などがあります。 治療方法が異なるため、肩の痛みを「五十肩」と自己判断せず、整形外科を受診することが治療の第一歩になります。

肩の動作時(挙上時)の痛み、夜間痛、安静時痛などがあります。中でも夜間痛で困っておられる方が多くおられます。多くの方にとって痛みそのものは時間経過とともに徐々に改善していくと考えられていますが、肩の動きはなかなか改善せずに、7年経過した後も肩の動きが悪い方が多いとの報告もあります。痛みが継続したり、再燃する方もおられます。

診察が最も大切で、肩関節の動きがどの方向へ悪いのか、痛みを伴っているのか?肩の力は弱くなっているのか? 触った感覚はおかしくなっていないか?肩のレントゲン検査のほか腱板断裂が疑われる場合は、超音波検査やMRI検査を行います。

①保存療法

消炎鎮痛剤の内服・外用剤や、炎症を抑える注射、またはリハビリ(温熱療法・電気治療での痛みの緩和、おじぎ体操、振り子運動、肩の動きの運動療法、理学療法)で、症状の改善を図ります。

②手術療法など

上記の治療を3か月もしくは6か月以上行っても、改善が認められない場合は、麻酔をした後にゆっくり関節を動かしていく関節授動術(1泊2日入院)や全身麻酔をして関節鏡視下に関節包を切開する手術(7から10日間入院)をそれぞれの病変の程度や皆さんのご希望に合わせて行い、痛みを和らげ、関節を楽に動かすようにしています。

肩関節周囲炎、腱板断裂や石灰沈着性腱炎以外にも肩が痛くなったり、動かなくなる原因は数多くあります。当院肩外来では肩の痛みや動かない原因を明らかにして受診された方のご希望に合わせて『ゆっくり治す方法』もしくは『できるだけ早くその悩みを解決する治療法』を提案し、提供することを心がけています。

参考文献)

高岸憲二:五十肩の病態と治療。日本整形外科学会雑誌73巻:479-488、1999年。

高岸憲二:いわゆる五十肩 岩本幸英編。神中整形外科学 下巻 南山堂 p397-399, 2013年。

高岸憲二:肩関節周囲炎 臨床と研究 97巻:817-820、2020年7月。

肩外来担当

高岸憲二

群馬大学名誉教授

日本整形外科スポーツ医学会元理事長

第30回日本肩関節学会会長

第12回国際肩・肘関節学会ICSES2013(International Congress on Shoulder and Elbow Surgery)会長

第35回日本整形外科スポーツ医学会会長

症例1)40代女性

1年2か月前から右肩の痛みがある。

痛みの程度 安静時VAS0、運動時VAS5、夜間VAS1

(VAS:今まで経験した最大の痛みを10とした時の現在の痛みの程度)

肩の動き、外転(横からあげる動作)85度 屈曲(前からあげる動作)85度、外旋 10、内旋 L5

処置後6日目

術後2日目から夜の痛みがなくなりました。3日目にお子さんと縄跳びをしました。

肩の痛み、安静時VAS 0、運動時VAS 2、夜間時VAS 0

(VAS:今まで経験した最大の痛みを10とした時の現在の痛みの程度)

屈曲 150、外旋 40、内旋 Th11

術後21日目

肩の痛み、安静時 0、運動時 1、夜間痛 0

屈曲140、外旋 50、内旋 Th9

術後5週目

調子とてもよいです。

諸事情があり、これ以上はリハビリができなくなりました。

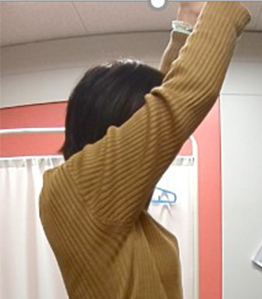

授動術前

術後6日

症例2)40代女性

4か月前から肩が痛くて、2カ所の医院を受診された後に当院肩外来を受診。肩関節のレントゲン検査をやMRI検査では

異常を認められない。約3ヶ月間リハビリテーションや注射、痛み止めなどで治療をしたが、満足いくほど治らなかった。

夜、右下にして寝れない。

術前の痛みの程度

痛みは安静時VAS5、運動時VAS5、夜間時VAS5

(VAS:今まで経験した最大の痛みを10とした時の現在の痛みの程度)

術後2週

安静時VAS3、運動時VAS2、夜間時VAS1

(VAS:今まで経験した最大の痛みを10とした時の現在の痛みの程度)

授動術前

術前:動き 屈曲80 外旋 -5

術後2週

術後:動き 屈曲135 外旋50